禅宗简介

其核心思想为:“不立文字,教外别传;直指人心,见性成佛”。

最早由菩提达摩传入中国,下传慧可、僧璨、道信,至五祖弘忍下分为南宗惠能,北宗神秀,时称“南能北秀”。惠能著名的弟子有南岳怀让、青原行思、荷泽神会、南阳慧忠、永嘉玄觉,形成禅宗的主流,其中以南岳、青原两家弘传最盛。南岳下数传形成沩仰、临济两宗;青原下数传分为曹洞、云门、法眼三宗;世称“五家”。其中临济曹洞两宗流传时间最长。临济宗在宋代形成黄龙、杨岐两派,合称“五家七宗”。

渊源

据佛经《大梵天王问佛决疑经》 中载,佛陀在灵鹫山为众人说法时,闭口不言,拈花而立。全场只有摩诃迦叶尊者破颜微笑。就在众人不明的情况下,佛陀以“佛心印心”的方式传给了摩诃迦叶尊者。佛陀曰:“吾有正法眼藏,涅槃妙心,实相无相,微妙法门,不立文字,教外别传,付嘱与摩诃迦叶”,因此摩诃迦叶尊者为西天(印度)禅宗第一代初祖。摩诃迦叶尊者秉承世尊衣钵,将法脉传给二祖阿难尊者,法脉迭传至第二十八祖菩提达摩祖师,达摩祖师秉承师父般若多罗尊者的嘱咐,来到中国弘法,成为中土禅宗初祖。禅宗自东土六祖以下又分五宗七家流派,各有传承。

(一)释尊拈华,迦叶微笑。

大梵天问佛决疑经上说:「梵王有一天到印度的灵鹫山,用黄金色的波罗花奉献给释迦牟尼佛,而且把自己的身体变成一座床座,请释尊坐在上面,为大家说佛法。释尊坐上了床座,手上拿着一朵花,什么话也不说。一时之间,有千百万的人天众生都感到芒芒然,不知是什么意思,当中只有一个黄金色皮肤修苦行的人,张开嘴巴微微而笑。释尊看到了,说:『我有正统佛法藏在眼晴里面的无上至宝,寂静涅盘微妙的本心,真实的本体没有形相,微妙难知的佛法,不靠文字来表达,在正统佛教之外,分别承传,付托给大迦叶』。」一朵花代表本体智慧,微笑则表示开悟了。禅宗的法门在悟,重在智慧的启发。一切现象都是佛法,我们日常生活中所接触的种种事物及现象都是佛法,习禅的人,把一切看在眼里,悟在心里。

(二)金刚经与禅悟

五祖弘忍将禅宗的心法传给六祖慧能,当慧能听到金刚经上的「应无所住而生其心」这句话时,而大大的开悟。所以金刚经是可以帮助我们悟的。

金刚般若波罗蜜经上说:「所有的菩萨、大菩萨,都应如此生起清净的心;不应该把心留住在色境上,而生起清净的心;也不应该把心留住在任何声音、香气、味道、身体接触的以及心理所想的一切事物、现象上面,而生起清净的心。应当无所住着,而生起清净的心。」又说:「应当生起无所住着的清净心。若是心里有所住着,那就住错了!」所以,心里要一直想,不要连续想同一个人、同一件事或物,唯有如此,我们的智慧才能开发,我们的心才能清净自在。

(三)六祖坛经与禅悟

六祖法宝坛经说:「如果我们成就种种智慧,就须到一相三昧,一行三昧的境界。」所谓「一相三昧」「一行三昧」,是把一切的现象、行为,都当作一个现象、一个行为来看待。三昧是梵音,是清净的意识境界,修行达到这种三昧境界的人,已经没有差别心,就如佛菩萨看待天、人、鬼、畜生种种众生一样,都以平等心来看待众生。因为天、人、鬼、畜生等众生都有佛性,他们将来都会成佛。六祖解释一相三昧和一行三昧说:「如果在一切任何的处所,都能够不住着于任何一个事物的现象。在那种种不同的现象之中,心里不生起厌憎或喜爱的感情,更没有想取得或舍弃的念头,不生起利益或损害、成功或失败等等的分别心,安然自得,幽闲清净,虚怀圆融,澹泊无争,这就是『一相三味』的境界。如果在一切任何的地方,在行住坐卧等日常生活中,能够保持纯一不二、正直无偏的心,那么任何地方都是不动道场,清净国土,这就是『一行三昧』。」人之所以有烦恼,是因为有二,有是非、得失、善恶、成败等等分别心。而人唯有达到没有分别心的不二境界,才能够解脱,才能不在六道中轮回。所以人要修心养性,让自己的心保持一行、一相的三昧境界。

六祖坛经自性真佛偈说:「真真实实,如如自在的本性,就是真正的佛。邪而不正的见解,以及贪瞋痴三种毒素,就是魔鬼之王。当人被邪念迷惑的时候,魔王就住在自己的心舍内;但当怀有正见的时候,自身就好比是供佛的殿堂。」所以,佛及魔,都在我们的心里。成佛或成魔,在乎一心(真如)或二心(邪见)。

修行

禅宗创始于南北朝来中国的僧人菩提达摩。他在佛教释迦牟尼佛“人皆可以成佛”的基础上,进一步主张“人皆有佛性,透过各自修行,即可获启发而成佛”,后另一僧人道生再进一步提出“顿悟成佛”说。唐朝初年,僧人惠能承袭道生的“顿悟成佛说”,并将达摩的“修行”理念进一步整理,提出“心性本净,只要明心见性,即可顿悟成佛”的主张。

禅宗主张修道不见得要读经,也无须出家,世俗活动照样可以正常进行。禅宗认为,禅并非思想,也非哲学,而是一种超越思想与哲学的灵性世界。禅宗思想认为语言文字会约束思想,故不立文字。禅宗认为要真正达到“悟道”,唯有隔绝语言文字,或透过与语言文字的冲突,避开任何抽象性的论证,凭个体自己亲身感受去体会。

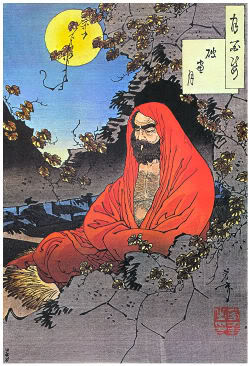

菩提达摩(月冈芳年 1887年)

菩提达摩(月冈芳年 1887年)

禅宗为加强“悟心”,创造许多新禅法,诸如云游等,这一切方法在于使人心有立即足以悟道的敏感性。禅宗的顿悟是指超越了一切时空、因果、过去、未来,而获得了从一切世事和所有束缚中解脱出来的自由感,从而“超凡入圣”,不再拘泥于世俗的事物,却依然进行正常的日常生活。

禅宗不特别要求特别的修行环境,而随着某种机缘,偶然得道,获得身处尘世之中,而心在尘世之外的“无念”境界,而“无念”的境界要求的不是“从凡入圣”,而更是要“从圣入凡”。得道者日常生活与常人无异,而是精神生活不同。在与日常事物接触时,心境能够不受外界的影响,换言之,凡人与佛只在一念之差。

禅宗经典

此宗并不注重经典权威,但仍依经中背后所含之真理修行。《六祖坛经》反映出惠能思想及早期禅宗面貌,故为禅宗所推崇,《金刚经》及《维摩经》亦为禅宗所力荐。

方法

作为汉传佛教中的重要宗派,禅宗僧侣除了必须遵守通行的持戒、清规、夏居等规定外,还有一套独特的修行方式。

坐禅

禅宗注重实修与实证,其中坐禅为禅宗主要实践方式。坐禅时,必须调节饮食、睡眠、身、息、心(调五事),并戒定慧三无漏学中实以定为中心。禅宗认为,佛典浩如湮海,其中境界为超越世出世间法。非言语可及、推理可得,只有通过禅定才可证知。不过仍然有高僧反对坐禅,唐朝荷泽神会大师即极力反对坐禅。他认为坐禅沉空滞寂,不见自性。

圭峰宗实将禅定分类为下列五种:外道禅、凡夫禅、小乘禅、大乘禅、最上乘禅(如来清净禅)